English Deutsch Indonesia |

|

Sardu Russian |

![]()

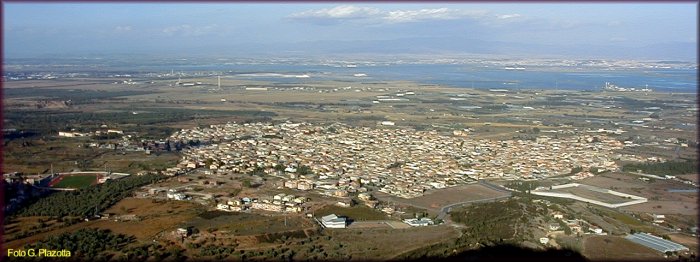

Capoterra � uno dei Comuni della Sardegna che, negli

ultimi dieci anni, ha avuto un incremento demografico tra i pi� alti dell'isola ed una

vistosa trasformazione urbanistica. Ormai, � identificato da un insieme d'insediamenti

abitati distribuiti in tre localit� diverse, distanti tra di loro alcuni chilometri

(circa cinque in linea d'aria).

Capoterra � facilmente raggiungibile da Cagliari. Il primo sito urbano, il pi� antico, trae origine dallo

sviluppo di un villaggio secentesco e sorge ai piedi delle colline di Montarbu, Punta Sa

Loriga e Monte Arrubiu. Il secondo fu avviato agli inizi degli anni '60 nella fascia

litoranea che da Maddalena va fino a Cala d'Orri; il terzo prese forma nel 1966, nella

zona di bassa collina di Sa Birdiera, Pauliara, ai piedi di Monte Santa Barbara. Un

profilo dei mutamenti storico-economici, che hanno caratterizzato questo paese dalla sua

fondazione, avvenuta nel 1655, sino ai nostri giorni � stato da me tracciato nel libro

pubblicato dall'editore Carlo Delfino di Sassari, dal titolo "Capoterra, da baronia

feudale a periferia urbana".

Quest'articolo vuole essere una rapida analisi dei temi ampiamente trattati

nel volume, che i lettori interessati potranno richiedere a Delfino Editore, Via Rolando

9/A, 07100 Sassari (Italy).

Non si pu� parlare della Capoterra attuale senza accennare ai primi

insediamenti umani che si sono avuti nel territorio. Centri formati da capanne, riferibili

forse alla Cultura di Ozieri (Neolitico recente), sorgevano presso Cuccuru de Ibba

(l'officina litica studiata da Enrico Atzeni) e a Pranedda de Punta Sa Loriga. Tracce di

qualche nuraghe sono visibili a Carrubba Durci, Is Antiogus, Is Cuccureddus.

Strutture puniche sono state riscontrate a Su Loi, nel canale collinare di

S. Antonio e in altre zone montane.

Chiesa parrocchiale di S.

Efisio

E' dal secondo secolo avanti Cristo che gli insediamenti

umani si fanno numerosi. Infatti, quando la Sardegna divenne il granaio di Roma, anche a

Capoterra sorsero, sparsi in tutto il territorio, piccoli centri agricoli, il pi� grande

dei quali si trovava nei pressi dello stagno, probabilmente poco pi� gi� di Tanca Sa

Turri. Era quello che diede vita all'antica "Villa di Caput terrae", di cui

parla una carta giudicale del 1107. Ma non era l'unico nucleo abitato: altri sorgevano a

Perda Su Gattu, a Maddalena, Sa Cresiedda, Birdiera, Baccalamantza, Su Lillu, lungo il

Canale di Liori (Via Deledda) e il Canale di S'Acqua e Tomasu. Si resta perplessi per� di

fronte ai numerosi siti archeologici montani. Da chi erano abitati? Si formulano varie

ipotesi. Forse era gente di cultura punica che si opponeva allo strapotere romano (quindi

ribelli che si nascondevano nelle montagne), oppure erano Mauri deportati in Sardegna, o

pi� semplicemente erano nuclei familiari, originari della zona costiera punica, che

vivevano di pastorizia e del taglio delle fascine per rifornire le vicine citt� di Nora e

Karales.

Della Capoterra medievale si conoscono i nomi dei capifamiglia del piccolo

villaggio, perch� riportati in una carta giudicale del 1108: in tutto cinque cognomi

(Pizia, Pira, Corsa, Foco e Albuo), che poco hanno che fare con i clan familiari attuali.

Capoterra faceva parte della Curatoria di Nora e con il decadere di questa

citt� divenne capoluogo della Curatoria, dando luogo alla regione storica chiamata

appunto "Caputerra", che dallo stagno di Cagliari si estendeva sino a Capo Pula.

Quando, nel 1258, il Giudicato di Cagliari fu diviso, la Curatoria pass�

ai Donoratico. Ma essi, che facevano parte del piccolo gruppo dei "signori di

Sardegna", dopo poco tempo, persero il villaggio di Capoterra, mantenendo Santa Maria

Maddalena e tutti gli altri centri esistenti, alcuni dei quali oggi non esistono pi�.

Capoterra, infatti, fin� sotto il controllo di Mariano II d'Arborea (fido alleato dei

Pisani), che lo diede in concessione a Giacomo Villani. Tra il 1292 ed il 1293, nel corso

delle ostilit� tra Pisani e Genovesi, Capoterra venne messa a ferro e a fuoco dagli

armigeri di una flotta genovese che attracc� a Maddalena. In alcune fonti si legge che

"le sue torri furono distrutte (ma chiss� dove erano) e bruciato tutto il

raccolto". Alla morte di Mariano, Pisa rivendic� il possesso di Capoterra ed

estromesse Villani. Fu cos� che, nel febbraio del 1324, Pisa scelse il piccolo porto di

Maddalena per far sbarcare le sue truppe che dovevano bloccare l'azione militare di

conquista, intrapresa dall'esercito aragonese del principe Alfonso. Come � noto, la

sconfitta di Lutocisterna, presso Elmas, segn� la fine delle speranze egemoniche di Pisa.

Alfonso d'Aragona restitu� Capoterra a Giacomo Villani, il cui figlio la vend� di nuovo

agli Arborea, o meglio a Timbora di Roccaberti, madre della famosa Eleonora. Quando i

rapporti tra il Giudicato arborense ed il Regno d'Aragona diventarono conflittuali,

Capoterra ne pag� lo scotto, perch� fu nuovamente distrutta; questa volta dai soldati

aragonesi comandati da Berengario Carroz.

Per l'antica "villa" fu la fine, perch� il suo territorio rest�

per tre secoli pressoch� spopolato, tanto che il Fara parl� di una regione "tota

deserta et sylvosa". Forse, le uniche presenze erano quelle degli eremiti della

chiesa di S. Barbara, costruita nel 1281, in stile romanico-pisano, con influssi

decorativi arabi, dall'arcivescovo di Cagliari Gallo. La chiesa fu realizzata in un luogo

di romitaggio noto sin dall'alto Medioevo, quando era sede di monaci basiliani.

Non giova parlare dei passaggi di propriet� del villaggio disabitato. Si

pu� solo ricordare che, nel 1494, Il territorio di Capoterra e quello di Sarroch, fu

acquistato da un medico, Ansia Torrella, che diede cos� corpo alla cosiddetta Baronia di

Capoterra e Sarroch. Saltando vari passaggi feudali, si arriva al barone Girolamo

Torrellas che, il 9 maggio del 1655, fond� l'attuale paese, chiamandolo "Villa di S.

Efisio". Costru� quindi un palazzo a foggia di castello ed una chiesa dedicata a S.

Efisio. Questi edifici sorgevano dove oggi si trova l'asilo Principe di Piemonte.

All'inizio del secolo XVII, il territorio di Capoterra vide l'arrivo di

nuovi religiosi in cerca di luoghi di preghiera tranquilli. Nel 1615 fu costruita dai

girolamiti la chiesa campestre di S. Girolamo, che divent� poi sede di canonicato,

soppresso nel 1867. I minori conventuali presero invece possesso, verso il 1640, del

tempio di S. Barbara, cedendo all'arcivescovo di Cagliari la bella chiesa di S. Maria di

Uta, che era diventata poco adatta al raccoglimento nella preghiera.

Processione di S.Efisio nelle

vie del paese

Quando anche i francescani dovettero lasciare S. Barbara in

forza della legge per la soppressione delle prebende ecclesiastiche (1867), il tempio

divenne bene demaniale e la sovrintendenza della festa tradizionale di S. Barbara (che nei

tempi attuali si svolge nella prima settimana di luglio) pass� alla Parrocchia di S.

Efisio.

� poco proficuo parlare dei problemi che la piccola comunit� di Capoterra

dovette affrontare sino alla liberazione dai vincoli del feudalesimo che, in Sardegna, fu

abrogato nel 1838 da Carlo Alberto. Si pu� dire soltanto che i baroni e le baronesse che

questa comunit� ebbe la sfortuna d'avere non amarono mai i loro vassalli e non mossero un

dito per migliorare le strutture esistenti, pensando solo ad esigere i numerosi balzelli

cui gli abitanti erano sottoposti: "Laor di corte", che colpiva chi seminava con

aratro a buoi; i vari diritti che si dovevano pagare in natura o in soldi, "diritto

di carcelleria", che colpiva i maggiorenni, "diritto di feudo", che colpiva

tutti, "diritto di gallina", che colpiva gli ammogliati, "diritto di

capretto e formaggio", "diritti di legnare, di fondo, di paglia, di miele, di

lardo, di macello, di taverna e di curia"; ed i vari "deghini", che erano

tributi a scadenza prestabilita per pastori e porcai. L'ultimo feudatario della Baronia fu

Lorenzo Zapata, figlio di Efisio. Era ormai un ampio feudo, che comprendeva oltre a

Capoterra e Sarroch anche Las Plassas, Barumini e Villanovafranca. Il suo riscatto venne

sancito con carta reale del 9 maggio 1840.

Con l'abrogazione del feudo, si avvi� nel paese un profondo mutamento

economico (comune alla gran parte dei centri sardi). Nel territorio del villaggio, che

allora contava poco pi� di 800 abitanti, furono alienati gli ampi terreni del feudo, che

erano utilizzati dai vassalli in modo collettivo (in altre parole erano affidati a

rotazione a vari agricoltori mentre gran parte erano lasciati a pascolo libero). Per dare

nuovo impulso all'agricoltura, il Governo sabaudo divise queste terre comunitarie in lotti

di due ettari circa e concesse un lotto ad ogni capofamiglia, favorendo i nullatenenti e i

piccoli proprietari. Cos� ogni cittadino di Capoterra divent� proprietario terriero, ma

con l'obbligo di recintare il suo appezzamento, coltivarlo e (purtroppo) pagare la tassa

fondiaria che fu istituita pochi anni dopo.

Tutto ci� suscit� l'ostilit� dei ricchi proprietari terrieri, i quali

erano anche grandi allevatori di bestiame (vacche, capre, pecore) che poco avevano gradito

i provvedimenti d'abolizione dei pascoli usati in modo comunitario. Cos�, Capoterra fu

uno dei pochi villaggi dell'isola in cui si rese necessario l'intervento di un manipolo di

cavalleggeri di Sardegna per sedare i soprusi degli allevatori contro i "nuovi

agricoltori".

Con il tramonto del feudalesimo, and� in rovina anche la chiesa secentesca

fatta edificare da Gerolamo Torrellas nel 1665. Sorse quindi la necessit� della

costruzione di una nuova chiesa, pi� adeguata alle esigenze del paese. La realizzazione

di questo tempio, su progetto dell'ingegner Francesco Immeroni, inizi� nel 1855 e si

concluse nel 1858. I costi ingenti per una collettivit� povera com'era allora Capoterra,

furono coperti dal Comune con un mutuo di 20.000 lire elargito dalla Cassa Depositi e

Prestiti.

|

|

I gruppi familiari pi� ricchi che abitavano nel paese capirono presto che

era necessario il controllo della cosa pubblica, visto che si dava sempre pi� spazio agli

altri ceti sociali. Ecco perch� i sindaci della seconda met� dell'Ottocento e del

periodo anteriore alla nascita della Repubblica, furono sempre emanazione della classe

egemone, quella degli allevatori e proprietari terrieri. Il rilancio dell'agricoltura

voluto dal Governo ebbe le sue conseguenze, con una diminuzione sostanziale del bestiame

allevato, anche se in questo Comune le montagne continuarono per molto tempo ad assicurare

spazi adeguati alle capre, ai maiali, alle pecore e alle vacche (che d'estate scendevano a

valle). Grande impulso venne dai nuovi modelli agrari, introdotti dal marchese Stefano

Manca di Villahermosa nelle sue aziende di Villa d'Orri e di Tanca di Nissa. � probabile

che certe tecniche culturali furono apprese dai capoterresi proprio lavorando in queste

strutture modello per quei tempi.

Nel 1860, l'apertura della miniera di S. Leone da parte di una societ� di

Parigi, la Petin Gaudet, titolare del complesso "Compagnia degli Alti Forni e

Acciaierie della Marina e delle Macchine a Vapore", permise agli abitanti di

Capoterra di assistere, forse per primi in Sardegna, alle strabilianti innovazioni della

Rivoluzione industriale, che aveva avuto inizio nel secolo precedente in Inghilterra.

Alcuni capoterresi si adattarono cos� a lavorare nel nuovo complesso minerario, facendo

prima i manovali e poi i minatori.

Le alterne vicende di questa miniera, che verso la fine del secolo scorso

pass� di mano, restando inattiva per vari periodi sino alla sua definitiva chiusura,

avvenuta nel 1963, segnarono profondamente l'economia di questo paese. Il lavoro

estrattivo (anche se duro e pieno di pericoli per la salute) diede la possibilit� a molte

famiglie di superare la difficile situazione economica dell'inizio del nostro secolo, in

cui si fece sempre pi� pesante l'isolamento geografico di questo Comune, distante dalle

vie di comunicazione principali. La relativa vicinanza di Cagliari era dilatata dalla

scarsezza dei mezzi di trasporto pubblico di quei tempi e, qualche volta, annullata,

quando per cause varie i ponti della Scafa crollavano.

Negli anni Venti, grande importanza per la povera economia del paese

assunse anche l'apertura delle Saline di Macchiareddu. Si trattava per� di un lavoro

stagionale, in cui lo sfruttamento operaio era ben orchestrato perch� fondato sul cottimo

e sulla concorrenza spietata tra le squadre dei raccoglitori di sale. L'impulso dato

all'agricoltura nel periodo fascista fu annullato dagli effetti deleteri della guerra e la

ripresa non fu facile.

Per potersi rifare, alcuni commercianti rilanciarono nel dopoguerra una

pratica tradizionale, l'uccellagione, che era stata adoperata anche nel passato nei

momenti difficili. Con la chiusura della miniera di S. Leone, per far fronte ai gravi

problemi occupativi della zona, l'uccellagione venne addirittura disciplinata con una

legge regionale, sotto la spinta delle forze politiche di sinistra. Oggi, � pratica

vietata.

L'arrivo dell'industria petrolchimica a Sarroch e Macchiareddu riaccese le

speranze di ripresa, ma per molti anni i capoterresi si dovettero accontentare di entrare

in fabbrica con le ditte appaltatrici, senza un contratto di lavoro sicuro e con stipendi

ridotti, per la mancanza d'adeguata specializzazione e perch� gli uffici di collocamento

di Assemini e Sarroch avvantaggiavano i loro disoccupati. E' certo comunque che, negli

anni '70, i nuovi insediamenti industriali contribuirono a modificare sensibilmente le

realt� economico-sociali di questa comunit�, con un vistoso ridimensionamento

dell'agricoltura tradizionale a pieno campo e l'avvio di nuove tecniche di coltivazione in

serra.

Dal 1951 ad oggi, Capoterra � cambiata in modo radicale. In questi 45 anni

si sono avute trasformazioni socio-economiche cos� profonde da lasciare interdetti vari

studiosi di problemi demografici. La crescita del numero di abitanti � stata impetuosa,

raggiungendo alla fine del mese di dicembre 1995 il valore di 18.350. L'incremento,

iniziato nel 1961 (6355 abitanti), � proseguito nel 1971 (8028 abitanti) ed ha avuto un

balzo considerevole in avanti nel 1981 (12.208 abitanti) e nel 1991 (16.428 abitanti). Dal

1951 ad oggi, la variazione percentuale d'aumento demografico � stata del 280,7 per cento

in pi�. Dal 1981 al 1991 � stata del 34,6 % in pi� e si � rivelata una delle pi� alte

dell'isola, seconda solo a Quartu nel circondario di Cagliari.

Si conoscono i motivi di questo poderoso incremento: la forte immigrazione

di cittadini di Cagliari e di altri Comuni vicini che hanno scelto Capoterra come luogo di

residenza.

Tutto ha avuto inizio con la nascita dei primi centri residenziali, nella

seconda met� degli anni '60, prima nella zona litoranea e poi in quella collinare di

Birdiera - Pauliara. Le ragioni che hanno indotto tante famiglie a trasferirsi nel

territorio di questo Comune, sono varie: per alcuni si � trattato di una vera e autentica

fuga dalla citt�, diventata ormai invivibile per il traffico, incessante anche nelle ore

notturne, e per la carenza d'adeguati spazi verdi; per altri ha rappresentato la

possibilit� d'avere una casa circondata da un giardino, illuminata dal sole in ogni ora

del giorno, vicina alla collina oppure al mare. Infine, per alcuni � stato solo un

investimento immobiliare, a fini di lucro. Sulla scelta ha avuto un peso preponderante il

fatto che i nuovi centri residenziali siano relativamente vicini alla citt� e alle zone

industriali di Macchiareddu e Sarroch, dove in genere si trova il posto di lavoro. Anche

l'innegabile bellezza del territorio ha favorito tale scelta. Nei tempi attuali continua

ad essere un polo di attrazione per nuove iniziative imprenditoriali che mirano alla

realizzazione di altri centri residenziali, sia lungo il litorale che ai piedi della

collina.

Oggi, quindi, il Comune di Capoterra pu� definirsi un centro urbano con

sviluppo polimorfo (a macchie di leopardo) e molto eterogeneo nella sua composizione

umana. Bastano queste cifre per dare un'idea precisa della distribuzione degli abitanti

nel territorio: ormai solo il 60 % circa della popolazione risiede nel paese capoluogo,

d'origine secentesca; il 28 % circa si trova tra Maddalena e Torre degli Ulivi; il 12 %

circa, nella zona di Poggio dei Pini.

Veduta di Capoterra

In una situazione come questa, ogni nuova lottizzazione diventa un'entit�

a se stante, slegata dalle tradizioni tipiche della Capoterra del passato. Ma anche nel

paese i cambiamenti sono profondi e traggono origine dalle mutate condizioni di vita.

L'arrivo dell'industria, negli anni '60, provoc� i primi sensibili mutamenti produttivi

ed occupazionali in zona. Le grandi aziende agricole chiusero i battenti e diventarono

terreni da lottizzare. Le coltivazioni in pieno campo si ridussero sempre pi� e molte

vigne furono estirpate, anche grazie al contributo regionale che veniva elargito a tale

scopo. Oggi l'agricoltura redditizia praticata in zona � essenzialmente quella in serra,

ma � minacciata dal problema della salinit� dei pozzi d'acqua (faccenda inesistente nel

passato, poich� a Capoterra era possibile trovare sorgenti d'acqua dolce anche in campi

vicini allo stagno).

A tutto questo si deve sommare il disagio sociale che, da qualche tempo,

sta attanagliando la nostra isola e, pi� in generale il meridione italiano, in

particolare dopo il fallimento di certi progetti d'industrializzazione, finalizzati

essenzialmente a lucrare sui finanziamenti regionali e statali, che trenta anni fa furono

elargiti a pioggia senza una prospettiva di sviluppo.

![]()